| 戲劇類型 | 發展時期 | 影響因素 | 代表作品 |

|---|---|---|---|

| 文學劇 | 民國60~70年代 | 政府扶植、改編小説 | 《風蕭蕭》、《藍與黑》、《人間四月天》 |

| 偶像劇 | 民國90年代 | 商業化、年輕化 | 《流星花園》、《王子變青蛙》、《命中註定我愛你》 |

| 鄉土劇 | 民國80年代 | 本土化、社會議題 | 《愛》、《牽手出頭天》、《春天後母心》 |

| 武俠劇 | 民國70年代 | 港劇熱潮、傳統文化 | 《楚留香》、《射鵰英雄傳》、《倚天屠龍記》 |

| 言情劇 | 民國70年代 | 女性觀眾、瓊瑤小説 | 《幾度夕陽紅》、《庭院深深》、《在水一方》 |

| 古裝劇 | 民國60~70年代 | 傳統文化 | 《吳鳳》、《周成過台灣》、《玉蘭花》 |

| 連續劇 | 民國60年代 | 商業化、收視率 | 《晶晶》、《保鑣》、《包青天》 |

| 單元劇 | 民國60年代 | 社教功能、實驗性 | 《浮生若夢》、《心橋》、《寒流》 |

台灣70 年代電視劇的風華絕代

作為台灣電視發展史上的黃金年代,70 年代孕育了無數膾炙人口的電視劇作品。這些劇作不僅滿足了當時觀眾的文化需求,更在社會文化層面產生深遠影響。

社會寫實劇

代表作品:

| 劇名 | 首播日期 |

|---|---|

| 《保鑣》 | 1979 |

| 《星星知我心》 | 1983 |

| 《一剪梅》 | 1984 |

社會寫實劇以反映社會現實為核心,真實描繪平民百姓的生活百態。劇中角色通常身處社會底層,面對生活困境和社會不公,激起觀眾的共鳴和省思。

武俠古裝劇

代表作品:

| 劇名 | 首播日期 |

|---|---|

| 《保鏢》 | 1977 |

| 《楚留香》 | 1979 |

| 《陸小鳳》 | 1981 |

武俠古裝劇改編自經典武俠小説,以快意恩仇、江湖恩怨為題材,滿足了觀眾對冒險、俠義的嚮往。這些劇作的服裝造型和武打設計至今仍令人印象深刻。

國民生活劇

代表作品:

| 劇名 | 首播日期 |

|---|---|

| 《家有仙妻》 | 1983 |

| 《金八先生》 | 1985 |

| 《親戚不計較》 | 1989 |

國民生活劇取材於日常家庭生活,貼近台灣民眾的現實體驗。劇中角色個性鮮明,互動生動,展現了温馨感人的人情百態,成為當時的全民話題。

製作特色

台灣 70 年代電視劇具備以下製作特色:

- 長篇幅:通常由數十集甚至上百集組成,可以深入刻畫角色和故事情節。

- 團隊合作:編劇、導演、演員等團隊成員緊密配合,打造出整體性強的作品。

- 社會觀察:劇作融入對社會現象的觀察,反映出時代精神。

- 明星效應:當時湧現出劉德凱、鄭少秋、趙雅芝等一批紅極一時的明星,讓這些劇作更加深入人心。

後續影響

台灣 70 年代電視劇不僅在當時風靡一時,其影響力至今仍歷久彌新:

- 奠定台劇基礎:後續的台灣電視劇發展深受其影響,從製作模式到題材類型都繼承了其特點。

- 文化記憶:經典劇作成為台灣民眾共同的文化記憶,喚起集體的情感共鳴。

- 促進兩岸交流:這些劇作曾經在中國大陸引進播映,對兩岸文化交流起到重要作用。

結語

台灣 70 年代電視劇代表了電視黃金時代的光輝燦爛,以其精湛的製作、多元的題材和強大的社會關懷,不僅為觀眾帶來視聽享受,更在台灣文化史上留下了不容磨滅的印記。即使時光流逝,這些劇作仍被懷念和傳頌,持續感動著人們的心靈。

延伸閲讀…

台灣電視劇

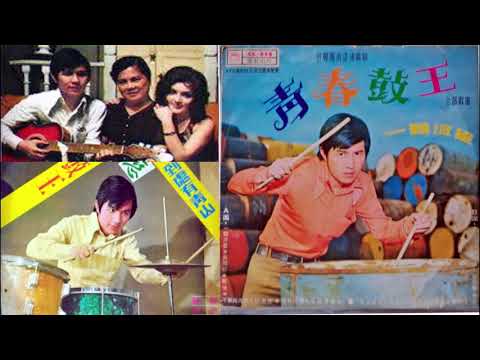

60.70年代連續劇主題曲