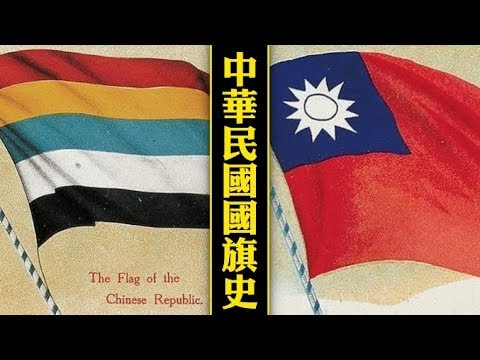

五色旗:中華民國建國初期的國旗

中華民國建國之初採用五色旗為國徽。五色旗旗面由紅、黃、藍、白、黑五色橫條組成,象徵漢、滿、蒙、回、藏五族共和。清朝海軍曾經使用五色旗作為官旗,因此五色旗在國民心中具有崇高的地位。

1912年1月10日,中華民國臨時參議院通過將五色旗定為國旗。袁世凱稱帝後,以及日本扶持的滿州國也使用五色旗。1925年,國民政府成立於廣州,決定以青天白日滿地紅旗為國旗。1928年北伐成功後,五色旗被完全取代。

五色旗的色彩順序符合傳統文化的「五行相生」和「倫理尊卑」觀念。紅色代表南方離卦,藍色代表東方震卦,黃色代表中央,白色代表西方兑卦,黑色代表北方坎卦。這種色彩順序體現了「上南下北、左東右西」的方位觀,以及東、南為尊的尊卑秩序。

儘管五色旗的色彩順序與「五行相生、甲乙在木」的順序不符,但它仍符合傳統文化的深層意涵。五色旗的色彩搭配形成了鮮明的對比,構圖協調,既遵循了五行相生,也兼顧了倫理尊卑。

中華民國國旗之五色旗順序

中華民國國旗俗稱五色旗,由紅、黃、藍、白、黑五色橫條組成。五色旗的順序自上而下依序為:

| 色彩 | 順序 |

|---|---|

| 紅色 | 上 |

| 黃色 | 中 |

| 藍色 | 下 |

| 白色 | 上 |

| 黑色 | 下 |

五色旗的由來

五色旗的設計靈感源自清末維新運動期間,孫中山所創立的「中國同盟會」。同盟會會旗取「五族共和」之意,以紅、黃、藍、白、黑五色象徵漢、滿、蒙、回、藏五族。

五色旗的象徵意義

五色旗上的五種顏色分別代表不同的象徵意義:

- 紅色:代表中國革命先烈們流下的鮮血。

- 黃色:代表中國的勤勞與樸實。

- 藍色:代表中國浩瀚的海洋與包容的精神。

- 白色:代表中國光明正義的本質。

- 黑色:代表中國淵遠流長的文化底藴。

五色旗的變遷

五色旗自清末至今經歷多次變遷:

- 1895年:孫中山設計出首版同盟會會旗,稱「青天白日旗」。

- 1912年:辛亥革命後,青天白日旗成為中華民國國旗。

- 1928年:國民政府將青天白日旗修改為五色旗,並沿用至今。

五色旗與中國文化

五色旗融入了中國傳統的五行思想和顏色文化。五色在中國文化中具有吉祥、尊貴的象徵意義:

- 紅色:火,象徵熱情與活力。

- 黃色:土,象徵安穩與踏實。

- 藍色:水,象徵包容與智慧。

- 白色:金,象徵富貴與純潔。

- 黑色:木,象徵生命力與成長。

五色旗的順序遵循五行相生相剋的原理,代表了天地運行,生生不息的自然法則。

延伸閲讀…

五色旗

五色旗(中華民國) – 維基百科,自由的百科全書