中醫藏象學説:臟腑與五行相應

引言

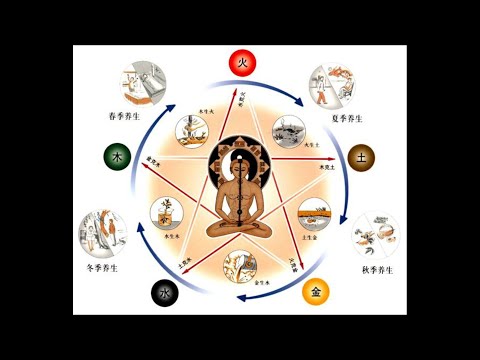

中醫強調人體是一個有機整體,臟腑相互影響,維持生命的平衡。臟腑與五行學説相結合,形成了中醫獨特的藏象學説,指導著中醫的臨牀實踐。

臟腑的分類與五行屬性

臟腑分為五臟六腑,五臟包括心、肝、脾、肺、腎,六腑包括膽、胃、小腸、大腸、膀胱、三焦。中醫將它們與五行相配,形成以下對應關係:

| 臟腑 | 五行 |

|---|---|

| 腎 | 水 |

| 肝 | 木 |

| 心 | 火 |

| 脾 | 土 |

| 肺 | 金 |

| 膽 | 木 |

| 胃 | 土 |

| 小腸 | 火 |

| 大腸 | 金 |

| 膀胱 | 水 |

| 三焦 | 未確定 |

臟腑功能與五行特質

五行學説認為,不同的元素具有不同的特質,臟腑的生理功能與五行特質相呼應:

- 木(肝、膽):生發、疏泄

- 火(心、小腸):温熱、升騰

- 土(脾、胃):承載、運化

- 金(肺、大腸):收斂、清潔

- 水(腎、膀胱):滋潤、寒涼

五行與疾病

中醫認為,五行失衡會導致疾病。例如:

- 金過旺或過衰:呼吸道疾病、皮膚問題

- 木過旺或過衰:肝膽疾病、頭痛

- 水過旺或過衰:腎臟疾病、水腫

中醫臨牀應用

中醫藏象學説在臨牀實踐中發揮著重要作用:

- 辨證論治:根據臟腑屬性與五行特質,辨別疾病證型

- 臟腑調和:通過針灸、推拿、藥物等手段,調和臟腑功能

- 五行補益:針對五行失衡,進行補瀉扶正,恢復身體平衡

結論

中醫藏象學説將人體臟腑與五行相聯繫,構建了中醫獨特的理論體系。它指導著中醫的臨牀實踐,有效地預防和治療疾病,確保人體的健康平衡。

器官五行與健康

五行學説是中國古代哲學中重要的概念,認為宇宙萬物皆由金、木、水、火、土五種元素組成,且相互對應著不同的器官與生理功能。

五行與器官對應

| 五行 | 器官 | 特性 |

|---|---|---|

| 金 | 肺、大腸 | 肅降、收斂 |

| 木 | 肝、膽 | 升發、疏泄 |

| 水 | 腎、膀胱 | 藏精、主骨 |

| 火 | 心、小腸 | 通明、温煦 |

| 土 | 脾、胃 | 長養、化生 |

五行與健康

五行平衡是維持健康的重要關鍵。當某個五行過盛或過衰時,就會導致對應器官的功能失調,進而引發疾病。

五行過盛

- 金過盛: 肺氣盛,呼吸急促、咳嗽不止。

- 木過盛: 肝氣盛,頭痛、眩暈、急躁易怒。

- 水過盛: 腎氣盛,水腫、尿頻、虛寒。

- 火過盛: 心火盛,心悸、失眠、口乾舌燥。

- 土過盛: 脾胃濕盛,腹脹、大便溏稀。

五行過衰

- 金過衰: 肺氣虛,呼吸短促、聲音低微。

- 木過衰: 肝氣虛,倦怠乏力、面色蒼白。

- 水過衰: 腎氣虛,腰膝酸軟、失眠多夢。

- 火過衰: 心火虛,心悸氣短、畏寒肢冷。

- 土過衰: 脾胃虛,食慾不振、腹瀉腹痛。

五行養生

瞭解五行與器官的對應關係,可以幫助我們在日常生活中調整五行平衡,促進健康。

- 金: 食用白色食物(如蓮藕、蘿蔔)、從事金屬鍛鍊等。

- 木: 食用綠色食物(如菠菜、芥菜)、進行伸展運動。

- 水: 補充水分、多泡腳、進行游泳等。

- 火: 陽光照射、食用紅色食物(如枸杞、山楂)、進行熱敷等。

- 土: 飲食宜清淡、按摩腹部、進行種植等。

注意事項: 五行養生需要循序漸進,根據個人體質進行調整,過度偏向某一五行可能會導致五行失衡。建議諮詢中醫師或專業養生諮詢師,制定適合自己的五行養生計劃。

延伸閲讀…

中醫認為五行與身體密切相關,你知道金木水火土對應哪個 …

【中醫小知識- 五行淺談】 | 天明健康館