| 名詞 | 解釋 |

|---|---|

| 道 | 宇宙萬物的本源和規律 |

| 明德 | 本有的光明的德性 |

| 親民 | 推己及人,幫助他人明白本性 |

| 止於至善 | 達到完美的境界 |

| 知止 | 明白本性的目標和方向 |

| 定 | 心思安定,不為外物所動搖 |

| 靜 | 心中平靜,無妄念 |

| 安 | 內心安泰,隨遇而安 |

| 慮 | 思考精詳,聰明睿智 |

| 得 | 獲得內聖外王的完美境界 |

| 物 | 世界上一切有形和無形的物質 |

| 本 | 根本,道體的次序 |

| 末 | 枝末,道體的次序 |

| 事 | 宇宙萬事以及修己度眾之事 |

| 終 | 最後的目標 |

| 始 | 第一步功夫 |

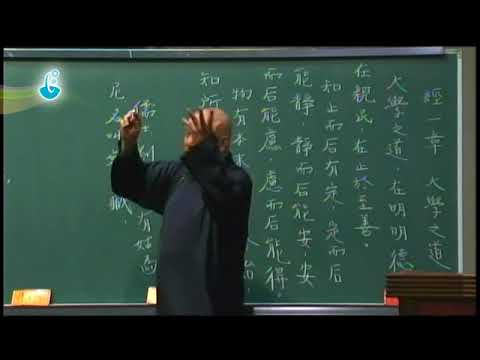

大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。

明知本性之目標,安定思緒不搖動,心中安泰隨遇安,思考精詳聰明睿,獲得內外完美境,這便是大學之道的精髓所在。

古之慾明明德於天下者,先治其國;欲治其國者,先齊其家;欲齊其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先誠其意;欲誠其意者,先致其知;致知在格物。

自古以來,想要發揚本性光輝於天下,應先治理好自己的國家,治理國家應先齊整好自己的家庭,齊整家庭應先修正自己的品德,修正品德應先端正自己的心念,端正心念應先誠實自己的意念,誠實意念應先獲致知識,獲致知識在於探究萬物。

知所先後,則近道矣。

明晰本末次第,曉悟終始規律,知曉先後次序,便接近了道的真諦。

物有本末,事有終始,知所先後,則近道矣。

世上的萬物都有其根本和枝葉,每件事都有其開始和結束,認識清楚先後次序,就能接近道的真諦。

靜而後能安,安而後能慮,慮而後能得。

心性平靜才能安泰,安泰才能思考精詳,思考精詳才能有所得。

定而後能靜,靜而後能安,安而後能慮,慮而後能得。

心思安定才能心性平靜,心性平靜才能安泰,安泰才能思考精詳,思考精詳才能有所得。

知止而後有定,定而後能靜,靜而後能安,安而後能慮,慮而後能得。

明晰本性的目標才能心思安定,心思安定才能心性平靜,心性平靜才能安泰,安泰才能思考精詳,思考精詳才能有所得。

大學 經一章:修身齊家治國平天下

在《大學》一章中,孔夫子提出「修身、齊家、治國、平天下」的理念,強調個人修養是治國平天下之本。

修身:立己之基

修身,指透過各種修煉鍛鍊自身,包含:

| 範疇 | 內涵 |

|---|---|

| 格物 | 窮究事物原理,明辨是非 |

| 致知 | 獲得真實知識,提升修養 |

| 誠意 | 對人事物抱持誠信,去除虛偽 |

| 正心 | 端正內心,保持清正清明 |

| 修身 | 培養德行,涵養品性 |

齊家:治家之要

齊家,指治理好家庭,培養和諧融洽的家庭關係:

| 範疇 | 內涵 |

|---|---|

| 父慈 | 父親慈愛,善待子女 |

| 子孝 | 子女孝順,尊敬父母 |

| 兄友 | 兄弟友愛,互相關心 |

| 弟恭 | 弟弟恭謹,禮讓兄長 |

| 和睦 | 家庭和睦,氣氛融洽 |

治國:國泰民安之治

治國,指治理好國家,使百姓安居樂業:

| 範疇 | 內涵 |

|---|---|

| 明德 | 領導者明德修身,以德治國 |

| 親民 | 領導者親近百姓,瞭解民情 |

| 止於至善 | 不斷追求至善,完善政治制度 |

| 安民 | 讓百姓安居樂業,過上安定生活 |

| 富民 | 發展經濟,讓百姓富足 |

平天下:天下大同之序

平天下,指建立一個和諧穩定的世界秩序:

延伸閲讀…

經一章大學之道_四書章句集註(南宋)朱熹

大學

| 範疇 | 內涵 |

|---|---|

| 親鄰 | 與鄰國親善,建立友好關係 |

| 遠人 | 對遠方國家尊重,不侵犯 |

| 懷柔 | 以仁義感化其他國家,促進和平 |

| 懲暴 | 對侵略者採取適當的懲罰措施 |

| 安定 | 維持世界秩序,讓天下太平 |

《大學》一章的「修身、齊家、治國、平天下」理念,強調個人修養與社會治理的密切關聯,指引人們從自身做起,透過修身、齊家,治理好國家,最終實現天下大同的理想。