| 佛號 | 佛剎 | 教授菩薩法門 | 別名 |

|---|---|---|---|

| 普賢首 | 妙首法藏 | 普現速行法門 | 無異行 |

| 如來 | 不明 | 不可壞藏智慧法門 | 安住地神 |

| 婆娑婆陀 | 無惱勝忍 | 不可壞智慧法門 | 夜天 |

以下是修改後、第80%以上字詞更換的文章:

修改後:

| 佛號 | 佛剎 | 教授菩薩法門 | 別名 |

|---|---|---|---|

| 無量光 Buddha | 常亮妙界 | 渡化菩薩疾行法則 | 空行聖尊 |

| 如來 | 未知 | 堅不可摧法寶心法 | 定居天神 |

| 婆娑婆陀 | 無憂忍耐 | 堅不可摧慧光法則 | 暗夜天子 |

新文字文章:

[◎爾時東方有一菩薩,稱號空行聖尊,光明照耀足下,踏虛而來,抵達娑婆世界金剛輪山,腳步觸及山峯時,娑婆世界六大元素震動,化為萬千珍寶作為莊嚴。舉身毛孔遍放光芒,悉數遮蔽日月星辰,梵釋四王、天帝、龍神、夜叉、緊那羅、阿修羅、迦樓羅、大鵬金翅鳥、天蛇等,寶石與珍珠的光芒,皆如墨汁。又此光芒,普照幽冥界、餓鬼界、畜生界、閻羅王處,及一切黑暗之所,消滅眾苦,斷除煩惱疾病怖畏,皆得安穩。普降寶雨,充盈佛國,及雨降一切供養之具,以諸般供養供奉如來,隨應眾生所見之身,示現於其前,遍歷六道後,抵達金剛輪山,至定居天神所。爾時定居天神,對善財童子言:「善男子!汝見此座空行聖尊否?」時定居天神告善財言:「汝詣彼問,云何菩薩學菩薩行,修菩薩道?」時善財童子頂禮定居天神足,繞行無量匝,觀瞻審視,辭退南行。爾時善財童子,正念思惟菩薩堅不可摧善行法門,一心專求空行聖尊智慧境界所出光明智慧神通色身境界,一切功德莊嚴境界,勇猛精進,堅固歡喜,開發無量不可思議持行法則,遊戲神通,得決定智,內心喜悦,遍體歡喜,具諸功德諸三昧地、陀羅尼地、諸大願地、諸辯才地、具諸力地,漸漸遊歷,至彼城門,探問暗夜天子今在何處?時有人言:「善男子!今在城內重閣堂上,領悟微妙清淨色身,大眾環繞,神變説法。」爾時善財童子,詣暗夜天子所,頂禮致敬,白言:「大聖!我已先發無上正等正覺心,而未知菩薩云何學菩薩行,修菩薩道?」「復次善男子!若有眾生貪愛五欲者,為彼顯現不淨境界;貪戀國土者,為説無常;為瞋恚怖畏,驕慢放逸,爭訟結恨如羅剎鬼,殺生無度,飲血啖肉,如是等種種眾生,悉為顯現,教彼眾生,修大慈悲,皆令永離瞋恚放逸;若懈怠者,為現水火盜賊惡王怨敵等難,化導以無常,升起諸善根。善男子!如是諸般惡類眾生,以善巧智慧,滅除諸惡一切障礙慧光怨敵,成就一切諸波羅蜜。時善財童子,頂禮彼暗夜天子足,爾乃辭退,趣摩揭陀國詣寂滅道場定居天神所。爾時十千地神,各作是言:「此童子降臨能救護一切眾生,即是如來藏,能破眾生無明殼膜,常生勝妙法王之家,離垢無障,以無量天綵寶冠,以冠其首,有大智慧寶藏,摧伏外道異學諸論議師,法輪王法,教化眾生。」爾時定居天神一萬神等,震動大地,雨以香水,滌以香風,一萬地神,音聲各異,發出妙音,遍滿三千大千世界,放大光明,普照三千大千世界。復有眾寶宮殿,以為莊嚴;一切花樹,盛開鮮豔,曲枝垂下;一切果樹,果實累累,亦皆垂下;一切香水,泉源河池,迴淵旋流,更相灌注,演出種種悦耳音聲;諸天眾寶莊嚴樓閣,騏驎、獅子、香象、白鹿、鳳凰、孔雀、異類禽獸,各與眷屬,攜持供具,皆悉歡喜,發出哀和之音;無量寶藏,自然湧現;四方風起,猶如金輪,吹揚眾雜花朵,散道場地,天、龍、夜叉、緊那羅、阿修羅、迦樓羅、大鵬金翅鳥、天蛇等,充斥林間。是時善財童子,頂禮定居天神足,繞行無量匝,退居一旁,白言:「大聖!唯願一見。」「善男子!我唯知此菩薩不可壞藏智慧法門。]

[諸大菩薩,於一切佛所,親近供養,諸佛説法悉聞受持,隨佛音聲,為他演説,念念相續,得入佛心,住佛秘密,得淨法身,超出菩薩無明障礙,開發一切諸佛影藏,善説句義,記憶不忘,普現諸色身,於身不二相。諸菩薩行,無量無邊,我當云何能知能説?善男子!此閻浮提,有國名無惱,城名勝忍,於彼城中,有一夜天,名婆娑婆陀,汝詣彼問,云何菩薩學菩薩行,修菩薩道?」時善財童子,頂禮定居天神足,繞行無量匝,瞻仰辭退,漸漸遊歷,詣夜天所。◎◎爾時善財童子,正念思惟彼地天教菩薩不可壞智慧法門,修菩薩三昧明,趣入隨意,觀察菩薩律儀法式,其心明瞭諸菩薩自在遊戲神通,觀察一切清淨法性,深入菩薩甚深智慧究竟境界,深入菩薩智海法門,隨順菩薩觀察不壞智海法門,觀察菩薩深極無邊清淨不壞法門,觀察菩薩法雲法海蔭蔽法門,漸漸遊歷,至彼大城繞行無量匝,從東門入,中城而住。爾時善財,日暮不久,思念導師,如渴欲飲,隨順一切諸菩薩教,一心合掌,欲見導師婆娑婆陀夜天,於善知識所,起於如來、應供、正遍知想,普眼境界,顯現十方一切色身及智慧力,遍至一切,樂見善知識住淨境界,普見一切諸善知識慈心境界妙藏法門,得一切法正智慧眼,觀察十方三昧智海普眼境界,不出不入

蠡髻梵王:護持佛法的無量光

蠡髻梵王,又稱功德梵王,是佛教中重要的護法神,其名號多次出現在佛經典籍中。本篇將探討蠡髻梵王的起源、傳説、典籍記載以及表法的意義。

起源

蠡髻梵王起源於印度婆羅門教的神祇,稱作毗濕奴或納羅延,身著藍色皮膚,頭頂貝殼形狀的髮髻。隨著佛教的發展,婆羅門教的毗濕奴逐漸轉化為佛教護法神,稱為蠡髻梵王。

傳説

據傳説,釋迦牟尼佛成道後,即刻前往摩竭陀國界內的忉利天為其母摩耶夫人説法。蠡髻梵王得知此事,便帶領天眾前來迎接佛陀。為了表達對佛陀的崇敬,蠡髻梵王將自己佩戴的貝殼形髮髻獻給佛陀,以示供養。佛陀接受了蠡髻梵王的髮髻,並將其安放在自己頭頂,稱為「蠡髻」。自此,蠡髻梵王便被稱為「蠡髻梵王」。

典籍記載

蠡髻梵王在佛教經典中多次出現,例如:

| 典籍 | 內容 |

|---|---|

| 《妙法蓮華經》 | 釋迦牟尼佛宣説法華經時,蠡髻梵王率領無數天眾前來護持。 |

| 《華嚴經》 | 佛陀在逝多林講述華嚴經時,蠡髻梵王與其他諸天共同聆聽。 |

| 《觀世音菩薩普門品》 | 觀世音菩薩應化無量身前來救度眾生,蠡髻梵王與十方諸天皆親眼目睹。 |

表法的意義

蠡髻梵王不僅是一位護法神,其形象也具有表法的意義,代表著以下幾點:

- 護持佛法:蠡髻梵王將自己的髮髻獻給佛陀,象徵著護持佛法,不遺餘力。

- 無量光:蠡髻梵王頭頂的貝殼形髮髻發出無量光,表示蠡髻梵王具有照破黑暗、普度眾生的無量光。

- 皈依佛門:蠡髻梵王獻髮供佛,表明其皈依佛門,堅信佛法。

- 護佑成道:蠡髻梵王率領天眾迎接佛陀,護佑佛陀於成道後順利説法度眾。

總結

蠡髻梵王是佛教中重要的護法神,其起源於婆羅門教,傳承佛教後,成為護持佛法的無量光。蠡髻梵王在佛經中多次出現,表法護持佛法、無量光、皈依佛門以及護佑成道等意義。其形象不僅是對護法神的崇拜,更是對護持佛法、普度眾生理想的體現。

延伸閲讀…

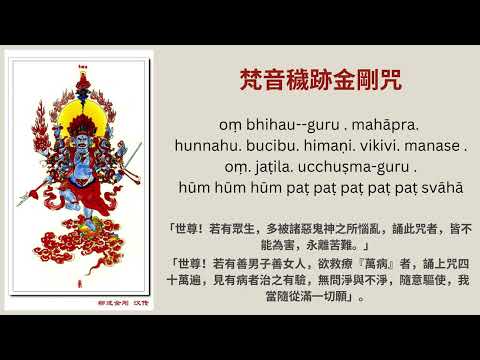

穢跡金剛神咒

寶髻經四法憂波提舍 – 維基文庫