鋤頭的誤會

近代的年輕員警們,似乎對「鋤頭」這個名詞感到陌生。台中市議員 recently提及一個故事,一名年輕員警在巡邏時遇到一位老農夫,車上有把鋤頭。員警詢問其用途,老農夫以台語回答:「這是鋤頭」,意為「耕田用的工具」。然而,這名員警誤以為老農夫在罵他「豬頭」,引發了誤會。

議員特地將道具帶至議會,表示不久前另一位年輕員警攔下一位老伯,將到田裡「巡視」。員警好奇他後車廂放置的長形物體,詢問其用途。台中市議員蕭隆澤説:「老伯這麼晚了,你帶的這件東西看起來好奇怪」。老伯以台語回應:「這是鋤頭」,員警再次誤解為遭受謾罵。

根據辭典記載,鋤頭指用於除草、翻土、挖掘的長型農具。國語中的「鋤頭」與「豬頭」發音相異,應無混淆之虞。但若是台語,兩者發音相近,容易造成誤解。台中教育大學台語文副教授駱嘉鵬指出:「我們現在講漳州腔的人較多,也就是一般説的南部腔,南部腔的『豬頭』與『鋤頭』,發音都是『thî-tauˋ』。」

議員認為新一代的年輕員警,沒有農事經驗,只會使用電腦,連鋤頭都沒有見過。最後,他致贈警察局長一把鋤頭和一個豬頭,要求警方加強內部教育訓練。

真相解析

| 語言 | 發音 | 意思 |

|---|---|---|

| 國語 | 鋤頭 | 用於除草、翻土、挖掘的長型農具 |

| 國語 | 豬頭 | 豬的頭部 |

| 台語 (漳州腔) | thî-tauˋ | 鋤頭 |

| 台語 (漳州腔) | thî-tauˋ | 豬頭 |

鋤頭台語:傳承與應用

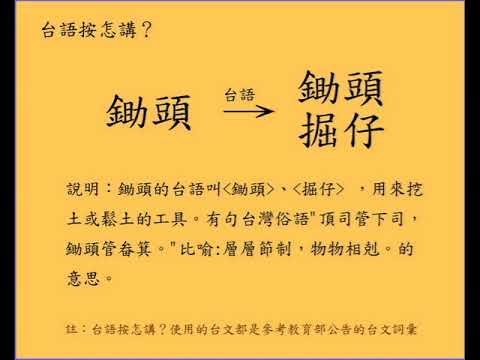

「鋤頭」於台灣閩南語中,發音為「thû-thâu」,又稱作「耕犁」,是自古以來農耕社會中不可或缺的重要農具。隨著時代演進,鋤頭台語的使用逐漸式微,本文將探討鋤頭台語的傳承與應用。

1. 鋤頭的歷史與演變

在農業社會中,鋤頭是耕作時鬆土破土的工具。根據出土文物推測,鋤頭的起源可以追溯到新石器時代。隨著時代演進,鋤頭的材質、形狀和功能不斷改良。在台灣,傳統的鋤頭通常以鐵製或木木製成,由「鋤面」、「鋤身」和「鋤柄」組成。

2. 鋤頭台語的用例

鋤頭台語在不同場合有不同的用法:

| 用途 | 台語 | 例句 |

|---|---|---|

| 耕作 | thû-tî | 阿公佇田裡thû-tî |

| 挖土 | khui-thôo | 我欲khui-thôo來種菜 |

| 清除草 | chhái-chháu | 用鋤頭chhái-chháu草 |

| 搬運 | sàng-tî | 用鋤頭sàng-tî фертайзер |

3. 鋤頭台語的傳承與應用

隨著農業機械化,鋤頭的使用越來越少。然而,鋤頭台語並未完全消失,在以下幾個領域仍有傳承和應用:

- 農事活動:一些農民仍舊使用鋤頭進行小規模耕作、挖掘溝渠或灌溉工作。

- 鄉土歌謠:許多台灣鄉土歌謠中,都提到了鋤頭。例如:「望春風」中唱著:「田頭行,鋤頭揮。」

- 傳統文化:在一些傳統祭祀儀式中,鋤頭被視為祭祀神器,象徵著農耕文化的傳承。

4. 鋤頭台語的式微與保護

雖然鋤頭台語仍有傳承和應用,但隨著社會產業轉型,其使用頻率已大幅減少。造成鋤頭台語式微的原因包括:

- 農業機械化:拖拉機、耕耘機等農業機械取代了人力耕作,降低了鋤頭的需求。

- 人口老化:農村耕作勞動力短缺,導致會使用鋤頭的人越來越少。

- 都市化:人口移往都市,農耕人口減少,使得鋤頭台語的使用場景大幅縮減。

為了保護鋤頭台語,可以採取以下措施:

- 推廣傳統農耕活動:舉辦農事體驗營等活動,讓年輕世代瞭解鋤頭的使用方式和傳統文化。

- 保存鄉土歌謠:透過錄製、收集和傳唱鄉土歌謠,將鋤頭台語融入文學藝術中。

- 設立博物館:設立博物館展覽傳統農具,並提供教育宣導,讓民眾認識鋤頭台語的歷史與應用。

結論

鋤頭台語是台灣農耕文化的產物,承載著豐富的歷史和社會意義。儘管其使用頻率逐漸降低,但透過傳承和應用,鋤頭台語仍能與現代社會產生連結,成為我們文化記憶的一部分。

延伸閲讀…

鋤

鋤頭-詞目 – 教育部台灣閩南語常用詞辭典