八旗

導言

八旗是清朝獨特的一種社會組織,結合了軍事、生產和行政管理職能。八旗子弟地位崇高,清廷視之為「國家根基」。

起源與沿革

八旗起源於女真狩獵小隊「牛錄」,努爾哈赤建立四旗,後增設四鑲旗,形成「正白、正紅、正藍、正黃、鑲白、鑲紅、鑲藍、鑲黃」八旗。皇太極時期增設蒙古八旗和漢軍八旗。

上三旗與下五旗

清廷實行旗民分治,八旗享有特權。順治帝親領上三旗(正黃、鑲黃、正白),其餘為下五旗(鑲白、正藍、鑲藍、正紅、鑲紅)。上三旗地位尊貴,由皇帝親兵組成。

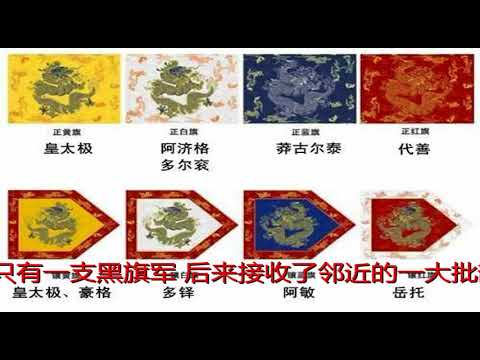

旗主與旗色

各旗最初無民族屬性,但後有蒙古旗和漢軍旗之分。八旗旗色排序在清初曾多次變更,最終固定為:鑲黃、正黃、正白、正紅、鑲白、鑲紅、正藍、鑲藍。

入關前八旗體制

入關前,八旗領主對旗內財物和人員擁有私屬權。順治帝規定皇帝親領上三旗,八分制逐漸瓦解。

入關後八旗體制

清廷加強中央集權,剝奪旗主權力。八旗官員任免權由皇帝掌控。雍正帝廢除下五旗旗主與王公從屬關係。

旗人社會與特權

八旗子弟主要以披甲從軍為業,同時可選擇出仕或讀書。教育、科考、任職等領域皆享有特權。

八旗衰落

八旗兵丁逐漸疏於操練,湘軍等漢人軍隊崛起。清末西式武器傳入,八旗改革收效甚微,加劇清廷衰亡。

民國時期八旗

宣統帝退位後,八旗保留部分職能。1928年國民政府正式裁撤八旗衙門。至1938年,錫伯營作為最後一支八旗組織被撤銷。

旗人生計

八旗生計問題自乾隆年間顯現, 部分漢軍出旗為民。清中後期,蒙古、漢軍旗人風俗與滿洲旗人相近,民國初期多自認為滿族。當代滿族由八旗制度下的各族羣融合而成。

八旗排名

清朝八旗按地位及順序如下:

– 上三旗:正黃、鑲黃、正白

– 下五旗:鑲白、正紅、鑲紅、正藍、鑲藍

| 旗色 | 1615年前 | 1635年 | 1642年 | 順治年間 | 清後期 |

|---|---|---|---|---|---|

| 正黃 | 汗王 | 由汗王親領 | 汗王 | 由皇帝親領 | 由皇帝親領 |

| 鑲黃 | 無 | 由汗王親領 | 。 | 由皇帝親領 | 由皇帝親領 |

| 正白 | 褚英 | 皇太極 | 鑲白 | 由皇帝親領 | 由皇帝親領 |

| 鑲白 | 杜度 | 豪格 | 正白 | 由皇帝親領 | 多尼 |

| 正紅 | 代善的兒子 | 由十貝勒代領 | 。 | 由禮親王親領 | 由禮親王親領 |

| 鑲紅 | 代善的兒子 | 無 | 。 | 由克勤郡王親領 | 由克勤郡王親領 |

| 正藍 | 莽爾古泰 | 由豪格親領 | 。 | 由豫親王親領 | 由豫親王親領 |

| 鑲藍 | 阿敏 | 無 | 。 | 由鄭親王親領 | 由鄭親王親領 |

八旗排名:清代軍制下的階層與榮譽

清朝實施的八旗制度中,將旗下人丁按姓氏區分為八個旗色,形成獨特的八旗排名體制。這套排名不僅決定了軍旅中的位序,也影響著社會地位與封爵等級。

| 排名 | 旗色 | 漢語拼音 | 滿語 |

|---|---|---|---|

| 1 | 正黃旗 | Zhèng huáng qí | |

| 2 | 鑲黃旗 | Xiāng huáng qí | |

| 3 | 正紅旗 | Zhèng hóng qí | |

| 4 | 鑲紅旗 | Xiāng hóng qí | |

| 5 | 正白旗 | Zhèng bái qí | |

| 6 | 鑲白旗 | Xiāng bái qí | |

| 7 | 正藍旗 | Zhèng lán qí | |

| 8 | 鑲藍旗 | Xiāng lán qí |

排名依據

八旗排名的順序並非隨意,而是按照以下規則制定:

- 天干:正黃、正紅、正白、正藍四旗為「天干旗」,地位最高。

- 五行:黃、紅、白、藍四色按金、火、水、木五行的相生關係排序。

- 正鑲:正旗地位高於鑲旗。

軍旅中的地位

八旗排名直接反映了軍旅中的地位,將士的職權和俸祿與所屬旗色息息相關。正黃旗作為「天子之旗」,其統帥由皇帝親自擔任,地位顯赫。

| 旗色 | 統帥職銜 | 俸祿 |

|---|---|---|

| 正黃旗 | 固山額真 | 最高 |

| 鑲黃旗 | 固山額真 | 次之 |

| 正紅旗 | 固山額真 | 再次之 |

| 鑲紅旗 | 固山額真 | 最次 |

| 正白旗 | 梅勒額真 | 低於固山額真 |

| 鑲白旗 | 梅勒額真 | 次之 |

| 正藍旗 | 章京額真 | 低於梅勒額真 |

| 鑲藍旗 | 章京額真 | 最次 |

社會地位與封爵

八旗排名也影響著社會地位與封爵等級。正黃旗作為「天干旗」,其郡王、貝勒和貝子等爵位都高於其他旗色的同爵位。