天干地支的起源與演變

前言:

古老的”天干地支”系統作為時間和次序的符號,在中華文明中扮演著至關重要的角色,其起源至今仍是一個引人入勝的謎題。

地支與天干的誕生:

最早的稱呼可能為”甲子”,取自”干支”首字。而”干支”一詞的來源,或與”幹枝”概念有關,天干為”幹”,地支為”枝”,兩者相配而構成日序。”天干”為十個文字符號,象徵十日;”地支”為十二個符號,代表十二辰,後兩者合併形成六十個紀日單位,稱為”甲子旬”或”六十輪迴”。

漢代的傳説:

《世本》等漢代文獻記載,”甲子”由”大撓”製成,用於紀日。蔡邕則認為黃帝命大撓觀測北斗鬥柄指向,以此判定月份,並與天干結合而創立日序。

古代神話的演繹:

《淵海子平》一書將天干地支的起源歸於黃帝與蚩尤的徵戰,相傳黃帝以天干地支鎮壓凶煞之氣,而後大撓才將其配成六十甲子。另一種説法,來自”伏羲”的神話,相傳他”造甲曆”以定歲時。

商朝的運用:

考古證據表明,天干地支在殷商時期已廣泛應用。甲骨卜辭將卜問日期記錄為天干,例如”丙寅卜”、”癸酉卜”。商朝君王和王后的稱號也常以天干命名,如”武丁”、”母辛”等。

字義探究:

天干的符號本意已不可考,可能源於原始記號的借用。地支的十二辰則與十二生肖相呼應,如子與鼠、醜與牛等。天干分陰陽五行,陽幹(甲、丙、戊、庚、壬)象徵旺盛、強壯;陰幹(乙、丁、己、辛、癸)則表示衰落、萎縮。

起源猜想:

不同的學者對天干地支的起源提出了不同的猜想。郭沫若認為天干來自十進位記數,地支源於古巴比倫的黃道十二宮。吳宇虹反對郭的”外來説”,認為天干地支各自起源於中國本土。另有學者提出,天干地支的發明可能早於商朝,甚至可追溯至夏代或更早。

| 起源階段 | 説法 | 學者 | 證據或猜想 |

|---|---|---|---|

| 商朝或更早 | 普遍應用 | 甲骨文、君主名號 | 純熟運用、十日為雛形 |

| 夏代 | 天干產生 | 陳遵媯 | 神話聯繫、漁獵社會 |

| 商代 | 加入地支 | 杜石然等 | 紀日法完善、六十日為週期 |

| 殷商 | 萌芽階段 | 裘錫圭、張秉權 | 原始記號、日序符號化 |

結論:

天干地支的起源是一個複雜而迷人的問題,至今仍有待進一步的探索。但可以確定的是,這一古老的系統在中華文明的發展中發揮了重要的作用,不僅用於紀年、紀日,也體現在傳統文化和哲學思想中。

五行十干:中國古代曆法的重要組成部分

五行十干在中國古代曆法中發揮著至關重要的作用,是中國傳統文化中的重要概念之一。自古以來,人們利用五行十干來推算時間、預測吉凶,並在醫學、風水等領域廣泛應用。

五行學説

五行學説最早起源於中國古代的陰陽思想,認為世間萬物都由金、木、水、火、土五種元素構成,這五種元素相互作用,相互制約,構成了一個完整的體系。

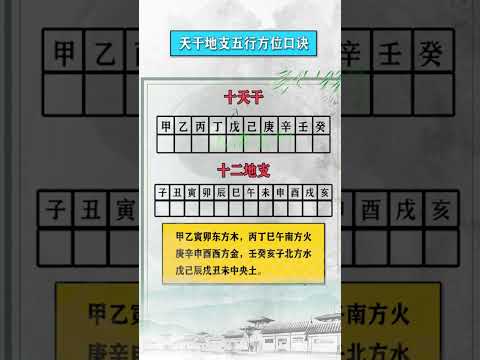

十天干

十天干分別是甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,其中,甲乙屬木,丙丁屬火,戊己屬土,庚辛屬金,壬癸屬水。十天干按照相生的順序排列,即甲乙生丙丁,丙丁生戊己,戊己生庚辛,庚辛生壬癸,壬癸生甲乙,如此循環往復。

五行與十干的對應關係

十天干與五行之間存在著對應關係,如下表所示:

| 五行 | 天干 |

|---|---|

| 木 | 甲 乙 |

| 火 | 丙 丁 |

| 土 | 戊 己 |

| 金 | 庚 辛 |

| 水 | 壬 癸 |

十干在曆法中的應用

十天干被用於干支紀年法中,與十二生肖相配合,形成六十年一個週期。每個干支組合都代表著特定的年份,例如,甲子、乙丑、丙寅、丁卯等。

此外,十天干還用於干支紀月法,表示每月的順序,例如,甲子月、乙丑月、丙寅月等。

十干在預測中的應用

自古以來,人們認為十天干與吉凶禍福有關,通過對十干的推算,可以預測未來的運勢。例如,甲子見丙辰,多主貴人相助;丙午見庚子,多主財富豐盛。

十干在醫學中的應用

在中醫中,十天干也被用於診斷疾病。不同的天干對應著不同的臟腑,例如,甲乙屬肝,丙丁屬心,戊己屬脾,庚辛屬肺,壬癸屬腎。通過推算十干,可以瞭解臟腑的虛實,從而制定相應的治療方案。

十干在風水中的應用

在風水中,十天干也扮演著重要的角色。不同的天干對應著不同的方位,例如,甲東方,乙東南方,丙南方,丁西南方等。通過對十干的推算,可以選擇吉利的方位,佈置住宅或辦公場所,以求趨吉避兇。